便利な折りたたみテーブルの特徴

持ち運びに最適なサイズ選び

折りたたみテーブルは、収納しやすさと携帯性が大きな魅力です。自宅の収納スペースや使用する部屋の広さに合わせて、コンパクトで軽量なサイズを選ぶことが重要です。使用頻度が高い人ほど、折りたたみや展開のしやすさもチェックすべきポイントになります。テーブルの幅は60〜90cm、高さは30〜70cmが一般的ですが、使い道によってはもっと小さいミニサイズや、やや大きめのマルチユースサイズも選択肢に入ります。車に積んでキャンプなどに持ち運ぶ場合は、収納時の厚みや重さにも注目しましょう。

どこでも使える独自のデザイン

折りたたみテーブルは、その柔軟性のあるデザインが最大の特徴です。アウトドアでのレジャーやベランダでのティータイムはもちろん、リビングやダイニング、さらにはワークスペースや子供部屋にもマッチする設計が可能です。脚の折り畳み機構やロック機能、持ち手付きの仕様などを工夫すれば、利便性が格段にアップします。さらに、収納時にはスリムに折りたたんで隙間にしまえるため、省スペースな暮らしにも最適です。木材や金属、樹脂など、素材の選択によっても雰囲気が変わり、空間に合ったデザインが叶います。

初心者でも安心の簡単な作り方

折りたたみテーブルのDIYは、シンプルな構造と最低限の工具だけで作れる点が魅力です。DIYが初めての方でも、基本的な作業手順を押さえれば、安心して取り組めます。天板と脚を蝶番でつなぐ設計であれば、精密な加工が必要なく、比較的短時間で完成させることが可能です。接着剤やビス止めといった基本的な固定方法を使えば、強度も十分に確保できます。さらに、木材の面取りやヤスリがけ、塗装などを加えることで、見た目の美しさや安全性も高まり、愛着の湧く一台に仕上がります。

準備する材料と道具

必要な木材とサイズ一覧

- 天板用木材:60×40cm(厚み1.5cm)

- 脚部用木材:2×4材×4本(長さ60cm)

- 補強材:2×2材×2本(長さ40cm)

100均で揃う便利なアイテム

- 滑り止めシート

- 蝶番(ヒンジ)

- 取っ手

- ゴムバンドや結束バンド

DIYに必須の工具と金具

- 電動ドライバー

- ノコギリ(またはジグソー)

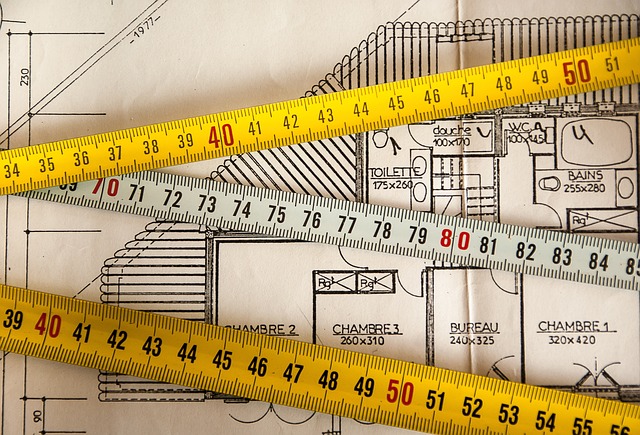

- メジャーと定規

- サンドペーパー

- ビス、木工用接着剤

折りたたみテーブルの作り方

基本の天板作り

天板となる木材は、完成後の見た目や使い心地を大きく左右する重要なパーツです。まず、表面をサンドペーパーで丁寧に磨いて滑らかに整えましょう。特に手が触れる角や端は、丸みをつけるように削ると、けがの防止にもつながります。木材の節や表面のムラが気になる場合は、パテで埋めるとより美しい仕上がりになります。また、必要に応じて木材の表面にオイルやニスを塗布し、防水性や耐久性を高めると長く使えるテーブルに。乾燥時間をしっかりとることもポイントです。カラーリングを加えたい場合は、ステインなどの塗料で好みの風合いに調整してからトップコートを施すとプロ仕様の仕上がりになります。

丈夫な脚部の組み立て方

テーブルの安定性を左右する脚部は、丁寧かつ確実に組み立てることが大切です。折りたたみ式にするには、各脚に蝶番を取り付け、スムーズに開閉できる構造を意識しましょう。蝶番の取り付け位置がずれると不安定になるため、あらかじめ位置を測って鉛筆で印をつけると安心です。さらに、脚と脚の間には補強材を取り付けて横揺れを防ぎます。強度が必要な場合はL字金具などを併用するのも有効です。すべての接続部にはビスだけでなく木工用接着剤も併用すると、より頑丈に仕上がります。組み立て後には、ガタつきがないか床の上で確認し、必要に応じてゴム製の脚パッドを取り付けることで、床へのダメージも防げます。

完成までのステップと注意点

- 木材のカットと下処理

- 天板と脚の組み立て

- 蝶番の取り付け

- 安定性の確認と微調整

- 必要に応じて塗装や装飾

収納と整理に役立つ活用法

リビングでの実例活用法

折りたたみテーブルは、リビングでの活用シーンがとても豊富です。テレビの前に置いてお茶を飲んだり、軽食を取ったりするための簡易テーブルとして最適。また、ソファ横にサイドテーブルとして設置すれば、リモコンや雑誌、飲み物などを置く便利なスペースになります。使用しないときは、さっと折りたたんでソファの下や家具の隙間に収納できるので、部屋の見た目をすっきり保てます。さらに、キャスター付きのモデルであれば、掃除やレイアウト変更の際にもストレスなく移動できます。

キッチンでのテーブルのアイデア

キッチンでは、調理中のサブ作業台や、盛り付け・仮置きスペースとして大活躍。限られたスペースでも広げて使えるので、一時的な作業エリアの拡張に最適です。また、朝食用の簡易テーブルとしても利用可能で、忙しい朝にサッと広げて食事を済ませ、使い終わったら折りたたんで隅にしまうという使い方ができます。テーブル下に小さな収納棚を追加することで、調味料やキッチンツールも一緒に置いておける多機能スペースに早変わりします。

カフェ風インテリアの目指し方

自宅をカフェのようなおしゃれな空間に演出するには、テーブルのデザインにもこだわりたいところ。木目調の天板にブラックやブロンズカラーのアイアン風脚を組み合わせると、ヴィンテージ感のある落ち着いた雰囲気が出ます。さらに、テーブルの上にキャンドルや観葉植物、小型のランプを配置することで、より居心地のよい空間に。壁際に配置してお気に入りのマグカップや小物をディスプレイすれば、自分だけのくつろぎコーナーとしても活用できます。

DIYのアイデアとリメイク術

お気に入りの素材を活かしたデザイン

DIYの魅力のひとつは、素材選びから自由にこだわれる点です。古材や足場板、天然木などを使用すると、ナチュラルで味わい深いデザインに仕上がります。特に古材は、長年使い込まれた風合いがあり、一点物の存在感を演出できます。天然木の節や木目を活かすことで、手作りならではのぬくもりを感じられるテーブルになります。素材の個性を引き立てるには、オイルステインやワックス仕上げなど、光沢を抑えた自然な塗装がおすすめです。また、異素材と組み合わせて個性をプラスしたり、天板の一部にタイルやガラスをはめ込んでモダンなアレンジを加えるのも一案です。

テーブルを使ったおしゃれな収納

DIYテーブルは収納アイデア次第でさらに便利になります。天板の下に棚を追加すれば、リモコンや雑誌、ノートパソコン、小物などをすっきりと収納できる空間に早変わり。棚の高さや奥行きを工夫することで、使用頻度の高いアイテムを手元に置いておけるだけでなく、見た目にもスマートな印象を与えられます。また、引き出しやバスケットを取り付けて、目隠し収納にするのもおすすめ。ナチュラル素材の収納ボックスや布張りのケースを使えば、インテリアのテイストを損なうことなく、機能性とデザイン性を両立できます。

端材を活用した小物作り

DIYで余った木材や端材は、アイデア次第でさまざまな小物に活用できます。例えば、同じ素材を使ってコースターを作れば、テーブルと統一感のある演出ができますし、小型のミニラックやトレー、スマホスタンドなどを製作すれば、実用的かつインテリアとしても映えるアイテムになります。塗装や焼き加工を施すことで、表情を変えることも可能です。余ったネジや金具を使ってフック付きの壁掛け収納を作るなど、端材の再利用はコスト削減にもつながり、DIYの楽しさをさらに広げてくれます。

テーブルのサイズと高さの調整

ミニテーブルの選び方

ひざ上で使えるコンパクトなミニテーブルは、ベッドやソファでの読書やノートパソコン作業に非常に便利です。特に在宅ワークや趣味の時間に、自分だけのパーソナルスペースを確保したい方におすすめ。持ち運びしやすいよう、重さは2kg以下を目安にすると扱いやすく、片手でも持ち運べます。また、脚が折りたためるタイプや高さ調整機能があるモデルを選べば、使い勝手がさらに向上します。滑り止め加工やカップホルダー付きの仕様も便利なポイントです。使用する場所や用途に応じて、耐荷重や天板の素材も考慮すると失敗が少なくなります。

ダイニングテーブルの理想的なサイズ

ダイニングテーブルは、家族や来客と食事を楽しむ場として、快適なサイズ選びが重要です。大人4人がゆったり座れる理想のサイズは、幅120〜140cm、奥行き70〜80cm、高さ70cm前後とされています。さらに、椅子を引くスペースや通路を考慮して、テーブルの周囲に最低でも60cm以上の余裕を確保しましょう。テーブルの脚の形状によっても座り心地が変わるため、中央脚タイプか四脚タイプかも要チェック。天板の角が丸いと安全性が高まり、小さな子どもがいる家庭にも安心です。素材は木製が人気ですが、ガラスやスチールとの組み合わせでモダンな雰囲気にも仕上がります。

ソファに合うサイドテーブルの高さ

ソファで快適に過ごすには、サイドテーブルの高さもとても重要です。一般的にはソファの座面の高さ(約40〜45cm)に合わせて、テーブルの高さも40〜50cmの範囲が理想とされています。あまり高すぎると肘が当たったり使いづらくなったりするので注意が必要です。また、L字型や差し込み式のデザインにすることで、省スペースでも使いやすさが向上します。ソファ横に飲み物や本、スマートフォンなどを置くのにぴったりのスペースとなり、生活動線も快適に。さらに、キャスター付きや引き出し収納付きなど、機能性をプラスすればより便利な使い方が可能です。

オリジナルテーブルの色と仕上げ

塗装の基本テクニック

オイルステインや水性塗料を使って、木目を活かしながらナチュラルな風合いを残す着色が可能です。塗料を塗る前には、ヤスリでしっかりと下地を整え、ホコリを取り除くことで、ムラなく美しく仕上がります。塗装は一度に厚く塗るのではなく、薄く何度かに分けて塗布するのがコツ。乾燥には数時間から一晩かかる場合があるため、気温や湿度に合わせて時間を確保しましょう。乾燥後にはトップコートやウレタンニスなどを塗って仕上げると、耐久性や防水性が格段にアップし、日常使いにも安心なテーブルになります。色の深みを出すためにサンディングと塗装を繰り返す方法も効果的です。

ナチュラルな木の風合いを活かす

無垢材の持つ温もりや木目の美しさを引き出すには、透明なオイルやワックスでの仕上げが最適です。オイルフィニッシュは木の内部に染み込んでしっとりとした質感を保ち、時間が経つほどに味わいが深まっていきます。ワックス仕上げは表面に自然なツヤを出しつつ、手触りの良さも加わるため、ナチュラルなインテリアによく調和します。塗布後は柔らかい布でしっかりと磨き上げると、美しい光沢が出て一層高級感のある仕上がりに。植物由来の天然オイルを使えば、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。

デザインに合わせた塗装アイデア

塗装の色や仕上げ方法を工夫することで、空間に調和したテーブルが完成します。インダストリアル風の空間には、チャコールグレーやブラック、ダークブラウンなどの重厚な色味が好相性。マット仕上げにすることで無骨な印象を強調できます。一方で、北欧風やナチュラルテイストのインテリアには、ホワイトやグレージュ、ペールブルーなどの淡いパステルカラーが柔らかさを演出します。さらに、シャビー加工やエイジング塗装を施すことで、ヴィンテージ風の個性的なテーブルに仕上げることも可能です。アクセントとして脚部の色を変えるなど、ツートーンデザインもおすすめです。

キャスター付きの便利さ

移動もラクな折りたたみテーブル

キャスターを取り付けることで、折りたたみテーブルの使い勝手は大きく向上します。特に掃除や模様替えの際に、持ち上げる必要がなく簡単に移動できるのが最大のメリットです。頻繁に配置を変える作業スペースやダイニングなどでは、キャスター付きテーブルが非常に重宝されます。さらに、キャスターにはストッパー機能が付いたものを選ぶと、使用中にテーブルが動いてしまう心配もなくなり、安全性が高まります。最近ではデザイン性の高いキャスターも多く、見た目を損なわずインテリアにマッチさせることも可能です。使わないときには壁際にサッと寄せられるため、限られた空間でも効率的に使えます。

キャスターの取り付け方法

キャスターの取り付けは意外と簡単で、DIY初心者でも気軽にチャレンジできます。基本的には、脚の裏面にプレート型のキャスターをビス止めするだけです。事前に取り付け位置をしっかり測ってマークをつけておくと、正確に水平を保つことができます。水平に取り付けることでガタつきを防ぎ、安定感のある使用感を得られます。必要に応じて下穴をあけておくと、ビスが入りやすく仕上がりもきれいです。キャスターの種類によっては、360度回転するタイプや大型の静音タイプなど、使用環境に応じて選択できる点も魅力です。

固定式とのメリット・デメリット

キャスター付きテーブルは利便性が非常に高く、移動や収納が簡単に行える点が魅力です。一方で、固定式のテーブルに比べると、多少の揺れやぐらつきが出やすいというデメリットもあります。特に重量のある物を置いたり、精密な作業をする場合には、安定性の高い固定式の方が安心かもしれません。また、キャスター部分の耐久性や床との相性も考慮する必要があります。キャスターのストッパーをしっかりかけても、フローリングなど滑りやすい床面では多少動くこともあるため、マットを敷くなどの工夫が効果的です。用途や設置場所に応じて、キャスター付きと固定式を使い分けるのがおすすめです。

DIYの失敗リストと対策

初心者が陥りやすいミス

- 木材のサイズ間違い

- 蝶番の位置ずれ

- 塗装ムラや乾燥不足

成功率を上げるコツ

- 事前に図面を描く

- 作業スペースを確保する

- ゆっくり丁寧に作業する

2度手間を防ぐための準備

- 木材は購入前にサイズ確認:ホームセンターでの購入時には、設計図に基づいた正確なサイズかどうかを確認しましょう。特にカットを依頼する場合は、ミリ単位での調整が必要なこともあります。

- 工具の動作チェック:使用予定の工具が正常に動作するか事前に確認しておきましょう。バッテリー式のドライバーは充電状況も確認し、替えのバッテリーがあると安心です。また、刃物系は切れ味が落ちていないかもチェックポイントです。

- 予備の材料やビスも用意しておく:ミスや欠損に備え、木材やネジ・ビスなどの部品は余裕を持って準備するのが理想です。特にネジはサイズ違いが混ざることもあるため、種類ごとに分けて保管しましょう。加えて、作業中に部品を落としたり失くした場合にもすぐに対応できるよう、スペアがあると安心です。

- 作業手順の確認と段取りの整理:作業を始める前に手順をメモしておくと、途中で迷ったり、工程を飛ばすミスを防ぐことができます。必要な工具や材料を事前に一覧にして、作業順に並べておくのも効率的です。

- 作業スペースの確保と養生:安全に作業するためにも、十分なスペースを確保しましょう。床やテーブルに傷がつかないように養生マットや新聞紙などを敷いておくと、後片付けもスムーズです。