DIYガーデンベンチの魅力

ガーデンベンチの必要性

ガーデンベンチは、庭やバルコニーにくつろぎのスペースを提供してくれます。ちょっとした読書タイムや、家族とのティータイムなど、日常の中に小さな癒しを作り出すアイテムとして重宝されます。また、ガーデンパーティーやお子様の遊び場の休憩所としても活用でき、使い方次第で生活の幅が広がるのが魅力です。視覚的にも庭のアクセントとして機能し、外観に彩りを加える役割も担っています。

おしゃれなガーデンベンチの利点

既製品では味わえない個性的なデザインや色合いを実現できるのがDIYの魅力。ナチュラルテイストやアンティーク風など、庭の雰囲気に合わせたカスタマイズも可能です。たとえば、植物の色味や季節感に合わせて塗装を変えることで、より一体感のある景観をつくり出せます。また、収納機能を加える、肘掛けを設けるなどの実用的なアレンジも自在。世界にひとつだけのベンチを形にできる点で、おしゃれな空間作りの中心にもなり得ます。

DIYで作ることの楽しさ

自分の手で一から作る過程は、モノづくりの醍醐味を存分に味わえます。完成したときの達成感は格別で、家族や友人との会話のネタにもなります。さらに、作業中の木の香りや工具を扱う手応えも、日常では得られない体験となります。親子で一緒に取り組めば、工作体験として教育的な価値もあり、ものを大切にする心や創造力を育むきっかけになります。忙しい日常から離れて集中できるDIYは、趣味としてのリラックス効果も期待できるでしょう。

必要な材料と道具の一覧

木材の種類と選び方(2×4)

ガーデンベンチの材料として最も一般的に使われるのが2×4材です。2インチ×4インチ(実寸では約38mm×89mm)のサイズは、頑丈さと軽さを兼ね備えており、様々なDIYプロジェクトに適しています。耐久性があり、切断や加工もしやすいため、初心者でも安心して取り扱えるのが特徴です。また、入手が容易で価格も比較的安価なため、コストを抑えたい場合にも重宝されます。屋外での使用を想定する場合は、防腐処理済みの木材を選ぶと雨風による劣化を防げて安心です。さらに、湿気に強いヒノキやレッドシダーなどの木材も選択肢に入れると、より長持ちするベンチを作ることができます。木材の節の有無や反り具合も事前に確認し、均一でまっすぐな材料を選ぶことが仕上がりに大きく影響します。

必須工具とその使い方

DIYでガーデンベンチを作る際に用意しておきたい工具には、電動ドリル、丸ノコ、サンダーなどがあります。電動ドリルはビス打ちや下穴開けに必須で、ビットを交換することで用途を広げられます。丸ノコは木材をまっすぐ素早くカットするのに便利で、直線カットには欠かせません。サンダーは表面を滑らかにする際に役立ち、塗装前の下地処理をきれいに行えます。これらの工具は扱いに慣れていないと事故の原因にもなるため、必ず事前に使い方を確認し、安全装備(ゴーグル・手袋など)を着用したうえで作業を行いましょう。加えて、差し金(定規)や鉛筆、メジャーなどの計測道具も揃えておくと、作業の精度が格段にアップします。

その他の材料(ビス、接合材など)

木材の接合には、適切なサイズと素材のビスが不可欠です。特に屋外用にはステンレス製や防錆加工されたビスを選ぶことで、長期間の使用に耐える構造を実現できます。また、接合の安定性を高めるために、L字金具や補強プレートなどの金具も併用すると安心です。木工用ボンドは、ビスと併用することで強力な接着力を発揮し、揺れやねじれに強いベンチに仕上がります。さらに、作業中の位置合わせを正確に行うためにクランプを数種類用意しておくと、組み立て工程が格段にスムーズになります。防腐処理材やシーラーの使用も検討すれば、完成後のメンテナンスも楽になり、長く使える作品づくりが可能になります。

DIYガーデンベンチ設計図の紹介

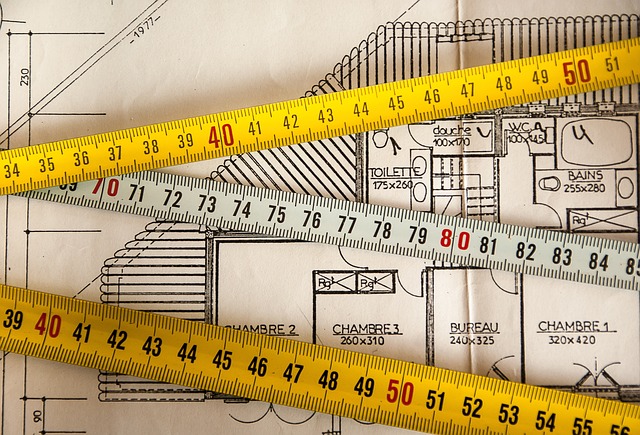

基本的な設計図の概要

設計図は、DIY初心者から上級者まで、スムーズに作業を進めるための重要なガイドです。ベンチ全体の完成イメージを把握するために必要な情報が詰まっており、各部材の配置、寸法、接合方法、組み立て順序などが視覚的に示されています。特にガーデンベンチのような構造物では、設計図の内容がそのまま強度や安全性、見た目のバランスに直結するため、細部までしっかり確認することが成功の鍵となります。また、設計図を活用することで、材料の過不足を防ぎ、無駄のない買い出しや作業工程の効率化にもつながります。初心者の場合は、カラーや3Dの図解が含まれている設計図を選ぶと、より直感的に理解しやすくおすすめです。

サイズと各部材の寸法(mm)

標準的なガーデンベンチの完成サイズは、長さ約1200mm、奥行き500mm、高さ450mm程度が目安とされています。これにより、大人2〜3人がゆったり座れる実用性の高い設計になります。使用する部材の寸法は、天板部分に使用する板材が幅90mm×長さ1200mmのものを数枚、脚部には長さ400〜450mmの支柱材、背もたれには幅80mm×長さ1000mmの板などが一般的です。部材ごとの長さや幅は作成するベンチのスタイルによって多少前後しますが、設計図をもとにミリ単位での測定とマーキングを行い、精度の高いカットを心がけましょう。カット時には、切断によるズレを見越して5〜10mmの余裕をもっておくと、後の調整がしやすくなります。

設計図を読むポイント

設計図を読む際には、各パーツの名称、寸法、取り付け位置だけでなく、ビスの長さや本数、打ち込む角度まで確認しておくと組み立てがスムーズに進みます。とくに接合部分の角度や向きは、わずかなズレが全体の歪みやガタつきにつながるため、慎重に読み取りましょう。図面内にナンバリングや記号を施すことで、どの部材をどこに使うかを一目で把握でき、作業中の混乱を防げます。また、作業前に設計図のコピーを用意して、チェックリストのように使うのもおすすめです。複雑なデザインの場合は、各工程ごとに図面が分割されているタイプや、動画などと併用できる解説付きの設計図を使うことで、理解度と再現性がぐっと高まります。

ガーデンベンチの作り方ステップ

木材のカット方法と注意点

木材のカットはDIY作業の中でも重要なステップです。丸ノコや手ノコを使用して、設計図に記載された寸法通りに正確にカットします。切断時には、木目の方向や節の位置に注意すると、美しい仕上がりになります。また、木材が動かないようにクランプでしっかり固定してからカット作業を行うと安全性が高まります。切断面はバリが出やすいため、サンダーややすりで丁寧に処理して滑らかに整えるのがポイントです。さらに、塗装のノリを良くするために角を軽く面取りすると、仕上がりに差が出ます。安全のため、保護メガネや手袋、防塵マスクを着用し、作業環境にも十分配慮しましょう。

座面と背もたれの組み立て

座面はベンチの中でも強度と快適性の要となる部分です。まず、座面に使う板材を並べ、支柱となる横材に仮止めします。板同士の間隔を均一に保つためにスペーサーを使うと美しく仕上がります。仮止めの状態で全体のバランスや水平を確認した後、電動ドリルで本締めを行います。背もたれは、取り付け角度によって座り心地が変わるため、設計図の角度を基準に慎重に取り付けます。背もたれの高さは使用者の体格に合わせて調整することで、より快適な座り心地が得られます。長時間座っても疲れにくい構造を目指しましょう。

脚部の設置と固定方法

脚部の取り付けはベンチの安定性を左右する重要な工程です。まずは脚の取り付け位置を正確にマーキングし、事前に下穴を開けておくと、木材の割れを防げます。ビス止めの際は、脚が垂直になるよう差し金などで角度を確認しながら進めます。脚部が完成したら、ベンチを立ててぐらつきがないかを確認し、必要であれば水平を調整します。地面と接する部分には滑り止めのゴムパッドやアジャスターを取り付けることで、安定性が増し、設置場所の地面の状態にも柔軟に対応できます。また、屋外に設置する場合は、地面との接触部分に防腐剤や耐水加工を施すことで耐久性が向上します。

塗装と仕上げ工程

塗装前の準備と必要な材料

塗装前には、木材の表面をしっかりと整えることが重要です。まず、表面に付着したホコリや汚れを乾いた布やエアブロワーでしっかりと取り除きます。その後、やすり(#120〜#240程度)で全体を丁寧に研磨し、滑らかな手触りに仕上げましょう。特に角や端部は塗料が乗りにくいため、念入りに処理します。次に、塗料と刷毛、ローラー、養生テープ、防塵マスク、塗料用のトレーや撹拌棒などの塗装道具を準備します。周囲に塗料が飛び散らないように、新聞紙やビニールシートで作業場所をしっかりと養生することも忘れずに。屋外作業の場合は、風の強さや湿度にも注意を払いましょう。

おすすめの塗装方法とコツ

ベンチには、紫外線や雨に強い屋外用の防水塗料がおすすめです。塗料の種類には水性・油性がありますが、匂いが少なく扱いやすい水性塗料は初心者にも最適です。まず、下塗りとしてシーラーを塗ることで塗料の密着性が向上し、発色も良くなります。塗装は木目に沿って均一に塗るのが基本で、刷毛とローラーを使い分けると作業効率が上がります。1度塗りの後は必ず乾燥時間を守り、2〜3回重ね塗りを行うことで、塗膜に厚みと強度が出て、より耐久性のある仕上がりになります。塗りムラが出やすい部分は、筆などの細かい道具で補修すると美しく仕上がります。

最後の仕上げと乾燥時間

塗装後は風通しが良く、直射日光が当たらない屋根付きの場所で乾燥させるのが理想的です。気温や湿度により乾燥時間は前後しますが、表面乾燥に数時間、完全乾燥には24〜48時間程度かかることがあります。特に重ね塗りをした場合は、それぞれの塗装層ごとにしっかりと乾かすことが仕上がりを左右します。完全に乾燥した後、必要に応じて耐水サンドペーパーで軽く研磨し、表面の滑らかさを調整すると、手触りも見た目もさらに良くなります。最後に透明なクリア塗料を重ねることで、ツヤを加えたり、紫外線や摩耗からの保護効果を高めることも可能です。

特殊なデザインのガーデンベンチ

背もたれ付きベンチの作り方

背もたれのあるベンチは、長時間座る際の快適性を大幅に向上させる重要な要素です。背もたれの角度は10〜15度が目安とされ、背中を自然に預けられる設計にすることでリラックス感が増します。背もたれの高さも考慮し、肩甲骨から肩にかけてを支える程度の500〜600mmの高さにすると、より快適な使用感が得られます。背面の板材を縦方向に並べるか、横向きに配置するかによって印象も変わるため、庭の雰囲気に合わせたデザインを検討しましょう。また、背もたれ部分にアーチや飾り彫りを施すことで、見た目に個性を加えることもできます。しっかりとした固定を行うために、補強金具やL字ステーの使用を検討し、安全性にも配慮することが大切です。

テーブル一体型の設計図

テーブル一体型のガーデンベンチは、中央にテーブルを設置することで、使い勝手が格段に向上する多機能なデザインです。ピクニックやティータイム、ちょっとした作業台としても活躍し、家族や友人との時間をより充実したものにしてくれます。テーブルの幅は300〜400mm、高さは座面と同じか少し高め(約500mm程度)が使いやすく、両側にベンチを配置する対面型にすれば、食事や会話がしやすい構成となります。天板は耐久性を意識して厚めの板材を使用し、しっかりと脚部に固定することが必要です。荷重がかかる部分には補強材や金具を追加して、ぐらつきを防ぎましょう。可動式のテーブルや収納スペース付きのタイプにアレンジすることで、より便利で実用的な作品に仕上がります。

廃材を利用したエコなデザイン

環境に配慮したDIYとして注目されているのが、廃材やパレット材を利用したエコなガーデンベンチの製作です。古材には独特の風合いや味わいがあり、新品の木材にはないヴィンテージ感を演出できます。パレット材は規格が統一されており、分解・再利用しやすいのも大きな利点です。材料費を抑えながら、持続可能なモノづくりを実現できるため、サステナブルな暮らしを目指す人にも人気があります。ただし、廃材を使う場合は、釘の抜き忘れや腐食部分のチェック、安全性の確認が必須です。サンダーでしっかり表面を整え、再塗装や防腐処理を施すことで、美しさと耐久性を両立させましょう。組み合わせる金具や塗料を工夫すれば、ナチュラルにもモダンにも仕上げられる自由度の高いデザインです。

DIYの時間と工程管理

作業時間の目安と工程管理のコツ

初心者でも1日〜2日で完成可能ですが、余裕を持ったスケジュールを立てることで、より丁寧な仕上がりが期待できます。例えば、1日目は木材のカットと組み立て、2日目は塗装と仕上げに充てるなど、工程ごとに時間を細かく区切ると効率的です。各工程の所要時間を見積もり、作業の前後に30分程度の予備時間を設けておくと、予期せぬトラブルにも柔軟に対応できます。また、作業に集中しすぎて疲労がたまらないよう、休憩時間もスケジュールに組み込むことが大切です。特に塗装や乾燥には時間がかかるため、天候や気温による作業条件の変化も考慮した計画が必要になります。

効率的に進めるためのチェックリスト

DIYをスムーズに進めるためには、事前の準備がとても重要です。以下のチェックポイントを確認しましょう:

- 設計図:寸法や構造に誤りがないか再確認

- 材料:必要な木材のサイズ・本数を正確に準備

- 工具:充電済みの電動工具、替え刃やビットの有無

- 塗料と備品:色や種類、必要量、養生用品の確認

- 作業場所:風通しが良く、汚れてもよいスペースの確保 これらを一覧化し、作業前日に最終チェックを行うことで、当日の作業をスムーズに始めることができます。もし可能であれば、実際の工程をイメージしながらシミュレーションを行ってみるのも効果的です。

トラブルシューティングのポイント

DIY作業では、ネジが木材にうまく入らない、塗料がはじかれる、部材の寸法が合わないなど、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。こうした問題に落ち着いて対応するためには、あらかじめ代替策を用意しておくと安心です。例えば、ネジが効かない場合は下穴を開け直す、接着が甘いときはクランプで固定して時間を置く、塗料が乗りにくい場合はサンディングを再度行うなど、想定される問題ごとに対処法をリストアップしておくと、現場での判断がスムーズになります。さらに、余裕を持った材料やビスを多めに用意しておけば、万一のミスにもすぐ対応可能です。焦らず、安全を最優先に進めましょう。

ガーデニングとのコラボレーション

ベンチを活かすガーデンアイデア

ガーデンベンチは、庭の景観を引き立てると同時に、実用性の高いアクセントとして活躍します。例えば、花壇の近くにベンチを設置することで、草花を間近に楽しめるリラックススペースが生まれます。ツル植物を絡ませたり、アーチやパーゴラと組み合わせることで、自然との一体感が増し、絵になる風景を演出できます。また、植木鉢やランタン、クッションなどをベンチ周りに配置すれば、さらに温かみのある空間をつくることができます。季節ごとの植物や装飾を取り入れて変化を楽しむのもおすすめです。ガーデンベンチを庭の中心として位置づけることで、庭全体のレイアウトに統一感が生まれ、滞在時間の長い心地よい場所になります。

周囲との調和を考慮する

ベンチをより魅力的に見せるには、庭の雰囲気や配色と調和させることが重要です。たとえば、ナチュラルテイストの庭には無垢材の温かみを活かしたウッドベンチがぴったりで、モダンなガーデンにはシンプルで直線的なデザインがよく合います。色合いについても、植栽やフェンス、家屋の外壁などとリンクさせることで、全体に統一感が生まれます。自然素材との相性が良いナチュラルカラーやアースカラーは、周囲に溶け込みやすくおすすめです。照明やファブリック、オブジェなどの小物使いでも調和をとることができ、昼夜問わず魅力的な空間を演出できます。

ガーデンベンチのメンテナンス

屋外で使用するガーデンベンチは、風雨や日差しにさらされるため、定期的なメンテナンスが不可欠です。年に1〜2回を目安に塗装の剥がれや色あせを確認し、必要に応じて再塗装を行いましょう。防腐・防水機能のある塗料を使用することで、耐久性が大きく向上します。また、ビスや金具がゆるんでいないか、木材にヒビや腐食が見られないかも点検のポイントです。加えて、脚部の接地面に泥や湿気が溜まらないようにするため、ブロックやレンガなどで少し高く設置する工夫も効果的です。こまめな掃除と点検を習慣にすることで、ベンチを長く快適に使い続けることができます。

利用者の成功例とインスピレーション

読者のDIYベンチ作品紹介

SNSやブログで紹介されている実例から、自分のベンチ作りのヒントを得るのもおすすめです。例えば、古いパレット材を使って作ったヴィンテージ風のベンチや、ペイントにこだわったカラフルな作品、収納付きの多機能タイプなど、さまざまなアイデアに触れることで、自分のスタイルに合ったデザインが見えてきます。完成後の写真や制作過程を共有することで、他のDIY愛好家との交流が生まれ、新たな発想やアドバイスを得るきっかけにもなります。また、SNSでは「#DIYベンチ」や「#ガーデンベンチDIY」といったハッシュタグで検索すれば、多彩な実例を手軽にチェックできます。

他のDIYプロジェクトとの比較

ガーデンベンチは、他のDIY家具と非常に相性が良く、テーブルやプランター、物置棚などと組み合わせることで、統一感のある庭づくりが可能になります。例えば、同じ素材や塗装カラーでプランターとベンチを作れば、ナチュラルな雰囲気のガーデンコーナーが完成します。また、ウッドデッキやラティスといった大型構造物との連携も考慮すれば、さらに一体感のあるデザインが実現できます。シリーズで制作することで、庭に統一感と個性が生まれ、訪れた人にも強い印象を与えることができます。DIY初心者でも段階的に挑戦していけば、より大規模な庭づくりのステップにもつながります。

成功事例から学ぶベストプラクティス

実際に成功しているDIY事例を研究することで、多くの学びを得ることができます。たとえば、組み立て前にすべての部材に番号をふることで作業効率が格段に上がった例や、屋外使用を前提にビスの位置を工夫し、錆や緩みに強い構造を実現したアイデアなどがあります。さらに、使いやすさを意識した座面の高さ設定、背もたれの角度、塗料の重ね塗りによる耐久性向上など、細部の配慮が作品全体の完成度を大きく左右します。こうした実践的なノウハウは、失敗を減らすだけでなく、DIYの楽しさや達成感をさらに引き出してくれます。