ウッドデッキのメリットとDIYの魅力

ウッドデッキは、庭をより快適で魅力的な空間に変えることができる人気のアイテムです。木の温もりを感じられるスペースが庭に生まれることで、四季折々の自然を楽しみながら、リラックスした時間を過ごすことができます。家族での団らんや友人とのお茶会、子どもの遊び場としても活用できるなど、その使い道はさまざまです。

さらに、自分の手でウッドデッキをDIYすることには、費用を抑えられるという経済的なメリットだけでなく、ものづくりの達成感や愛着が生まれるという精神的な充実感もあります。作業を通じて木材の扱いに慣れたり、工具の使い方を学んだりと、DIYスキルの向上にもつながります。自分好みの素材や色、サイズでカスタマイズできるのも大きな魅力です。初心者でも、しっかりと準備をすれば、自分だけの素敵なアウトドア空間をつくることが可能です。

ウッドデッキを作るための準備と材料

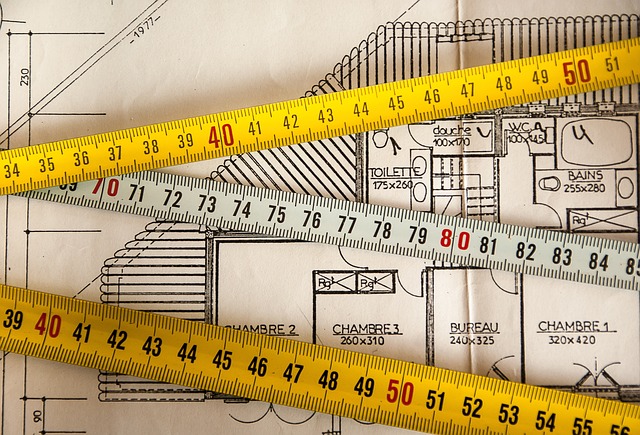

ウッドデッキ作りには、事前の計画と材料の準備が非常に重要です。まず最初に行うべきなのは、設置予定場所の広さと形状を正確に測定することです。地面の状態や日当たり、隣接する建物との距離なども確認しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

次に、必要な材料をリストアップしましょう。床板や根太、束柱、フェンスなどに使用する木材の種類や数量を決め、金具やビス、接着剤といった細かい部品も忘れずに準備します。また、使用する工具も重要で、水平器や電動ドライバー、のこぎりのほか、インパクトドライバーや丸ノコがあると作業効率が格段に上がります。作業中の安全を確保するために、保護メガネや手袋などの安全装備も必ず用意しておきましょう。

さらに、天候や季節によって施工のしやすさも変わるため、作業するタイミングにも気を配る必要があります。梅雨時期や真夏の炎天下は避け、乾燥した日を選んで作業するのがおすすめです。準備段階でしっかりと計画を立てることが、スムーズで失敗のないDIYの第一歩になります。

人気のウッドデッキキットについて

最近では、DIY初心者に向けたウッドデッキキットが多くのホームセンターやオンラインショップで販売されています。これらのキットは、必要な木材がすべてカット済みで、組み立てに必要な金具や説明書までセットになっているため、設計や加工に自信がない方でも手軽に挑戦できるのが大きな魅力です。

中には、組み立てに必要な工具も付属しているものや、動画解説がある製品もあり、安心して取り組めます。サイズや形状も豊富に揃っているので、庭の広さや使い方に応じて選ぶことができます。また、キットを利用することで施工ミスを防ぎ、短時間で完成度の高いデッキを仕上げられるというメリットもあります。時間や労力を抑えたい人や、初めてのDIYで成功体験を得たい人に特におすすめです。

ウッドデッキの設計図と施工方法

ウッドデッキの基礎と土台の作り方

丈夫で長持ちするウッドデッキを作るためには、何よりもまず基礎がしっかりしていることが重要です。地面の凹凸をなくすためにしっかりと整地を行い、排水や湿気の影響を避けるための傾斜調整や、防草シートの敷設もおすすめです。その上に、コンクリートブロックや束石を等間隔に配置して土台を作成します。これらの基礎部分は、ウッドデッキ全体の安定性を支える役割を担っており、ずれや沈み込みを防ぐためにも、水平器を使って正確に配置することがポイントです。また、束石を使用する場合は、地面との接触部分に砂利を敷いて水はけを良くする工夫も忘れずに行いましょう。基礎がしっかりしていれば、後に続く作業もスムーズに進められ、完成後の耐久性にも大きく影響します。

根太と束柱の配置方法

根太は床板を支えるための横木であり、束柱と連携することでウッドデッキ全体の骨組みを形成します。根太を等間隔に配置することで、床板のたわみを防ぎ、荷重にも強くなります。一般的には30〜45cm間隔で配置するのが目安です。束柱は、地面と根太をつなぐ縦の支柱で、高さを微調整しながら水平をしっかりと保つ必要があります。特に傾斜のある場所では、束柱の長さを調整することで水平面を作り出すことが重要です。

設計図をもとに、各部材をマーキングし、実際の設置時にも再度寸法を確認しながら進めることで、精度の高い施工が可能になります。根太の固定には金属製の補強金具を使うと、接合部が強固になり安心です。

床板の取り付けと固定のテクニック

床板の施工は、ウッドデッキの見た目と使用感を大きく左右する重要な工程です。木材は湿気や温度によって膨張・収縮するため、1〜2mm程度の隙間を空けて取り付けるのがポイントです。隙間ゲージなどを使うと、均等な間隔を保ちやすくなります。

ビス留めの際には、下穴を開けてからビスを打つことで、木割れを防止できます。また、ステンレス製のビスを使用すると、サビの心配が少なく、耐久性も高くなります。床板を美しく仕上げるには、まっすぐなラインで取り付けることが大切なので、墨つぼや糸を使って直線をしっかり出してから作業しましょう。最後に、ビス頭が飛び出ないようにすることで、見た目も良く安全性も確保できます。

ウッドデッキのデザインとオプション

フェンスの選び方と取り付け方

ウッドデッキにフェンスを取り付けることで、プライバシーを確保しながら、安全性やデザイン性も向上させることができます。特に住宅地では、近隣からの視線を遮る役割を果たし、リラックスした時間を過ごす空間づくりに役立ちます。小さなお子さんやペットがいる家庭では、転落防止のためにもフェンスの設置は非常に有効です。

フェンスの素材には、木製、アルミ製、樹脂製などさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。木製フェンスはナチュラルな雰囲気を演出でき、ウッドデッキとの統一感も抜群ですが、定期的なメンテナンスが必要です。アルミや樹脂フェンスは耐久性やメンテナンス性に優れ、スタイリッシュなデザインも豊富に揃っています。高さや隙間の幅、カラーリングなども自由に選べるため、家全体の外観に合わせたアレンジが可能です。

取り付け方は、支柱をしっかりとデッキの構造材に固定し、その上にパネルや横板を取り付けていきます。耐風性を考慮して、しっかりと固定することが大切です。DIYでも比較的簡単に施工できますが、安全性を高めるために水平器やビスの固定位置を確認しながら丁寧に作業しましょう。

収納を兼ねたウッドデッキのアイデア

限られたスペースを有効活用するために、収納機能を兼ね備えたウッドデッキの設計は非常に実用的です。特にデッキの下部はデッドスペースになりがちですが、そこに収納スペースを設けることで、庭道具やアウトドアグッズ、子どもの遊具などをすっきりと片付けることができます。

収納アイデアとしては、ベンチ型の収納や、床下に引き出しを設置するタイプ、観音開き式の扉をつけるタイプなど多彩なバリエーションがあります。使用頻度の高いアイテムを取り出しやすい場所に収納できるように設計すれば、より便利に活用できます。

また、収納スペースには雨対策も欠かせません。防水シートを使ったり、通気性を確保する構造にすることで、湿気によるカビや劣化を防ぐことができます。デザイン性と実用性を兼ね備えた収納スペースを作ることで、ウッドデッキの魅力がさらに広がります。

階段付きウッドデッキの設計

庭に高低差がある場合や、出入りの利便性を高めたいときには、階段付きのウッドデッキが最適です。段差をスムーズに解消することで、安全性と使い勝手の良さが向上し、年配の方や小さなお子さんも安心して利用できるようになります。

階段を設計する際は、段の高さ(蹴上げ)と奥行き(踏面)を均等に揃えることが大切です。一般的には、蹴上げは15cm前後、踏面は30cm程度が使いやすいとされています。段数や角度も現地の状況に合わせて設計しましょう。

また、滑り止め加工を施すことで、雨の日や朝露で濡れた場合でも安心して昇降できます。手すりを設けると、さらに安全性が高まり、高齢者や小さなお子さんにも優しい設計になります。ウッドデッキのスタイルや素材に合わせた階段を設けることで、全体のバランスが美しく整い、使いやすさとデザイン性の両立が可能になります。

ウッドデッキの材料選びと注意点

腐らない木材の選び方

屋外で使用するウッドデッキには、耐久性の高い木材を選ぶことが非常に重要です。特に雨風や日光にさらされる環境では、木材が腐食しやすく、放置しておくと安全性や見た目に大きく影響します。おすすめの素材としては、ウリン、イペ、セランガンバツ、アマゾンジャラといったハードウッドがあります。これらの木材は高密度で硬く、シロアリや腐朽菌に強いため、長期間にわたって美しさと機能性を維持することができます。

一方で、ハードウッドは重量があり、加工にはやや手間がかかるため、DIY初心者には防腐処理済みのソフトウッド(例:レッドシダー、SPF材など)も選択肢となります。これらは加工しやすく、扱いも軽いため、施工の難易度が下がります。ただし、定期的な塗装や防腐処理のメンテナンスは欠かせません。使用する木材の種類によって施工手順やメンテナンス頻度が変わるため、用途や予算、施工スキルに応じて最適な木材を選びましょう。

人工素材と天然素材の比較

ウッドデッキに使用される素材は大きく分けて人工木材と天然木材の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。人工木材(樹脂木)は、木粉と樹脂を混合したもので、色あせやささくれが起こりにくく、定期的な塗装が不要でメンテナンスが簡単です。雨による劣化にも強く、長期間美観を保つことができるため、忙しい方やメンテナンスが苦手な方に人気です。

一方、天然木材は自然素材ならではの風合いや香り、経年変化を楽しめる点が大きな魅力です。四季の変化とともに木材の表情が変わるため、自然との一体感を味わいたい方に向いています。ただし、天然木は定期的な塗装や防腐処理が必要であり、表面にささくれやひび割れが起きることもあるため、日々のメンテナンスが不可欠です。どちらの素材を選ぶかは、使用頻度、デザイン性、維持管理の手間を考慮して決めると良いでしょう。

施工に使う道具とその使い方

ウッドデッキのDIY施工をスムーズかつ安全に行うためには、適切な工具の準備が不可欠です。基本的な工具としては、インパクトドライバー、丸ノコ、メジャー、水平器、差し金、スケール、クランプなどが挙げられます。インパクトドライバーはビス打ち作業に非常に便利で、手動に比べて作業効率が格段に向上します。丸ノコは木材をまっすぐ正確にカットするのに適しており、切断面の精度が仕上がりに直結します。

また、作業の正確性を高めるために、水平器や差し金で角度や傾きをチェックしながら進めることが大切です。さらに、長時間の作業ではクランプを使って材料を固定し、ブレを抑えると安全性が高まります。作業中の安全を確保するために、保護メガネや手袋、耳栓などの安全装備も忘れずに準備しましょう。工具の使い方は事前に動画やマニュアルで確認しておくと、スムーズな作業につながります。

ウッドデッキの工程を徹底解説

必要な時間と工程の流れ

ウッドデッキ作りは、計画から完成までおおよそ数日から一週間程度を見ておくと安心です。DIYの規模や作業にかけられる時間によって日数は変動しますが、しっかりとしたスケジュールを立てて段階的に進めていくことが成功のカギとなります。基本的な流れとしては、「設計・準備→基礎作り→骨組み(根太・束柱)→床板設置→フェンスや階段の施工→塗装・仕上げ」となります。

最初に行う設計と材料の準備には意外と時間がかかるため、十分に余裕を持って取り組みましょう。作業日は天候の影響を受けやすいため、晴れが続く日を選ぶことも重要です。急な雨で木材が濡れてしまうと施工に支障が出るだけでなく、完成後の耐久性にも影響します。作業時間に合わせて工程を分割し、1日ごとに完結する目標を立てると効率的です。

カットや加工のコツ

木材のカットはウッドデッキ作りの中でも、見た目や安全性に直結する非常に大事な工程です。丸ノコを使う際は、切断面が曲がらないように、直線ガイドや定規を併用しましょう。また、複数枚の板を一度に加工する場合は、クランプでしっかりと固定することで安定したカットができます。

カット後は、バリ取りや面取りを行うことで、角のささくれを防ぎ、使用時のけがも防止できます。紙やすりやトリマーなどを使って丁寧に仕上げると、プロ顔負けの完成度になります。さらに、木材にあらかじめマーキングしておくことで、無駄なカットミスも減らせます。道具の取り扱いに不安がある場合は、作業前に簡単な練習をしておくのもおすすめです。

完成後の塗装とメンテナンス

ウッドデッキが完成したら、長く美しく保つための仕上げとして、塗装作業を行いましょう。木材はそのままでは紫外線や雨水によるダメージを受けやすいため、防腐・防水機能のある塗料を使って表面をしっかりとコーティングします。塗装は晴天の日に行い、乾燥時間を十分に確保することが重要です。

使用する塗料には、オイル系、ステイン系、水性塗料などさまざまな種類があります。木の風合いを残したい場合はオイル系、色をしっかり出したい場合はステイン系や水性塗料が適しています。塗装は2度塗りを基本とし、1度目がしっかり乾いてから2度目を塗布することで、より長持ちします。

また、完成後も定期的なメンテナンスが必要です。年に1回程度の再塗装や、落ち葉や泥などの汚れを除去する掃除を習慣化することで、ウッドデッキの劣化を防ぎ、長期間にわたって快適に使用できます。小さなひび割れやビスの緩みを早めに発見して対処することも、メンテナンスの重要なポイントです。

ウッドデッキの価格と費用

安く作るための材料価格の比較

同じサイズのウッドデッキでも、使用する木材や金具、さらにはネジや接着剤といった細かな資材に至るまで、選ぶ素材によって費用が大きく異なります。例えば、ウリンやイペなどの高級ハードウッドは耐久性に優れる反面、価格は高めです。一方、防腐処理が施されたSPF材やレッドシダーなどのソフトウッドは安価ですが、メンテナンスの頻度が増える可能性があります。また、金具一つ取ってもステンレス製か鉄製かで耐久性と価格が異なります。

低コストを意識する場合、素材選びの工夫がポイントです。たとえば、デッキの表面には見た目のよい天然木を使い、構造部分にはコストを抑えた木材を使用するなど、使い分けも有効です。さらに、ホームセンターのセールやまとめ買い割引を活用することで、材料費をさらに削減することも可能です。価格だけでなく、寿命やメンテナンスの手間も考慮して、トータルでコストパフォーマンスの高い素材を選ぶことが大切です。

DIYと業者に依頼する場合の費用

ウッドデッキの施工を自分で行うDIYの場合、主な出費は材料費と必要な工具の購入またはレンタル費用に限られます。すでに工具を持っていれば、追加費用も少なく済み、かなり費用を抑えられるのが魅力です。ただし、精度や仕上がりに自信がない場合や複雑な設計にしたい場合は、施工に時間がかかることや手直しの必要が出てくる可能性もあります。

一方、専門業者に依頼する場合は、材料費に加えて人件費や技術料がかかるため、費用は高くなります。ただし、プロの技術による高品質な仕上がりが期待できるだけでなく、設計や安全面でも安心できるメリットがあります。部分的にDIYを取り入れつつ、基礎部分など要所はプロに任せるという「ハイブリッド型」の施工も人気です。予算、時間、仕上がりのこだわり度に応じて最適な方法を選びましょう。

長持ちさせるための投資効果

初期費用が多少高くついても、耐久性の高い素材や精度の高い施工を選ぶことは、長期的に見ると非常にコスト効率の良い選択となります。例えば、ハードウッドや人工木材などは、数十年にわたって使える耐久性があり、長期間メンテナンスが不要なものもあります。こうした素材に投資することで、修繕や再施工にかかる費用や手間を大きく削減できます。

また、きちんとした施工によって構造全体の強度が確保されると、使用時の安全性も高まり、トラブルのリスクも抑えられます。加えて、見た目の美しさを保つことで、家の資産価値を高める要素にもなり得ます。ランニングコストや手間も含めて総合的に判断し、最初からある程度の予算をかける「賢い投資」として考えるのが理想です。

ウッドデッキ完成後の活用法

エクステリアとしての楽しみ方

ウッドデッキは、庭の魅力を引き立てるエクステリアアイテムとして非常に優秀です。単なる屋外スペースとしてではなく、家の延長として、まるでもう一つのリビングのように使うことができます。屋外家具を配置すれば、コーヒーを片手に読書を楽しんだり、朝食を外で取る「アウトドアブレックファスト」も叶います。パラソルや日除けシェードを活用すれば、夏場の日差し対策も万全で、季節を問わず快適な空間になります。

また、ウッドデッキの色合いや素材を家の外壁やフェンスとコーディネートすることで、統一感のある洗練された外観を演出できます。床面にアウトドアラグを敷いたり、アクセントとして小さなテーブルやスツールを配置するのもおすすめです。デザイン性の高い鉢植えやアートパネルなどを加えることで、さらにおしゃれな空間に仕上がります。

家族や友人とのバーベキュースペース

広めに設計したウッドデッキは、バーベキューやホームパーティーの場としても大活躍します。グリルを設置して肉や野菜を焼きながら、友人や家族とワイワイ楽しめる時間は、まさにアウトドアならではの贅沢です。ウッドデッキには耐熱マットを敷いておくと、安全に調理ができるだけでなく、デッキの傷みも防げます。

夜にはLEDライトやランタンで雰囲気づくりをすると、一層ムーディーな空間に早変わり。屋外スピーカーで音楽を流せば、まるでカフェやビアガーデンのような空間が自宅で楽しめます。折りたたみ式のテーブルやチェアを活用すれば、使わないときに収納できて便利です。家族イベントや季節の行事に合わせた飾り付けも、ウッドデッキならではの楽しみ方の一つです。

観葉植物やデコレーションの提案

ウッドデッキは、植物と非常に相性が良く、観葉植物や季節の草花を取り入れることで、自然のぬくもりをさらに感じられる癒やしの空間に仕上がります。プランターや鉢植えを複数並べてガーデンコーナーをつくったり、吊り下げタイプのハンギングバスケットで立体的なグリーン演出をするのも人気のアイデアです。

また、ライトアップにも工夫を加えると、夜のウッドデッキが一層華やかに。ソーラーライトやガーデンライト、LEDストリングライトを使えば、日没後も心地よく過ごせるナイトガーデンが完成します。季節ごとの飾り付けやインテリア小物を取り入れれば、年間を通じて変化を楽しめるスペースになります。小さな噴水や風鈴などを取り入れて、五感を刺激する演出もおすすめです。

ウッドデッキの人気事例紹介

自作ウッドデッキの成功事例

SNSやブログには、初心者が挑戦したウッドデッキ作りの成功事例が数多く紹介されています。写真付きで工程を細かく説明しているものや、失敗談も交えたリアルな記録が見られるため、これからDIYに挑戦する人にとって非常に参考になります。特に、どのような木材や工具を使ったのか、どれくらいの期間や費用がかかったのかといった具体的な情報は、自分の計画を立てるうえで役立ちます。

また、DIYで作ったウッドデッキを日常の中でどのように使っているかの紹介も多く、ガーデニングスペースや子どもの遊び場、ペットのためのスペースなど、多様な活用法が学べます。成功のポイントとして「こまめな下調べ」「設計図の作成」「丁寧な塗装」などが挙げられており、事前準備の重要性が強調されています。こうした体験談を読むことで、作業に対する不安も和らぎ、自分にもできるという自信につながります。

プロに依頼したウッドデッキの施工例

プロの施工によるウッドデッキは、細部まで丁寧に作り込まれており、見た目の美しさと高い耐久性が特徴です。熟練の職人による設計や加工は、DIYでは難しい複雑な形状や凝ったデザインにも対応でき、長期間安心して使用できる構造に仕上がります。地面の状態に合わせた基礎設計や、気候に適した素材の選定など、プロならではのノウハウも魅力のひとつです。

費用はかかりますが、時短や完成度を重視したい方には非常に有効な選択肢です。最近では、施主がざっくりとイメージを伝え、細部のデザインはプロに任せる「セミオーダー型」も人気があります。完成後の写真やレビューが施工会社のサイトやSNSで見られるため、業者選びの際はぜひチェックしてみましょう。

全国のウッドデッキ施工写真ギャラリー

全国各地で施工されたウッドデッキの写真を閲覧することで、デザインの幅広さや地域ごとの特色を知ることができます。和風テイストやナチュラル、モダン、リゾート風など、家の外観にマッチするスタイルが見つかるでしょう。段差を活かした立体的なデザインや、デッキとフェンス、収納を一体化させた多機能型など、創意工夫に満ちた事例が豊富です。

こうしたギャラリーは、施工業者の公式サイトや住宅関連のSNS、まとめブログなどで多数紹介されています。検索機能を活用すれば、地域別や用途別、広さや素材別で絞り込みも可能です。自分の理想に近いウッドデッキを探しながら、今後の計画に役立てていきましょう。

初心者向けウッドデッキ施工のQ&A

よくあるトラブルとその対策

ウッドデッキのDIYにおいては、いくつかの典型的なトラブルが起こりやすいです。たとえば、木材が湿気や乾燥により反ってしまうこと、ビスの緩みによって床板が不安定になること、基礎の不均一による傾き、あるいは排水が悪くて水たまりができるといった問題が挙げられます。

こうしたトラブルは、施工前の計画段階でしっかりと対策を講じることで未然に防ぐことが可能です。例えば、木材には防腐処理や乾燥処理を施されたものを選び、ビスはステンレス製を使うことでサビや緩みを防ぎやすくなります。また、施工後も年に一度は全体のチェックを行い、ゆるみのある箇所は早めに締め直すことで安全性を維持できます。

DIY初心者が注意すべきポイント

DIY初心者にとっては、最初から完璧を目指さず、段階的に作業を進めることが大切です。作業は一気に進めるよりも、1日ごとに「設計」「材料のカット」「土台の設置」などタスクを分割して取り組むと、集中力も続きやすくミスも減ります。

また、工具の扱いに慣れていない場合は、事前に動画や説明書を確認し、簡単な練習をしてから作業に臨むと安心です。特にインパクトドライバーや丸ノコといった電動工具は、使用方法を誤ると危険を伴うため、安全装備(手袋・保護メガネ・耳栓など)をしっかり準備することが大前提です。気温や天候にも注意を払い、暑すぎる日や風の強い日は作業を控えるのも、初心者には大切なポイントです。

成功するための心構え

ウッドデッキのDIYを成功させるためには、技術や道具だけでなく、「気持ちの持ち方」も非常に重要です。完璧な仕上がりを求めすぎると、思うようにいかなかったときにモチベーションが下がってしまいがちです。むしろ「学びの場」として楽しむ気持ちで取り組むことが、最後までやり遂げる秘訣です。

最初はうまくいかないこともありますが、そうした失敗も含めて貴重な経験になります。トライ&エラーを繰り返しながら、自分のペースで着実に作業を進めていけば、完成したときの達成感は格別です。途中経過を記録に残すことで成長を感じられ、次のDIYにもつながる自信にもなります。