郵便局で簡易書留を出そうと思ったとき、「どう手続きするの?」「本人確認って必要?」と迷ってしまうことって、ありませんか?

日常生活ではあまり頻繁に使う機会がない分、いざというときに「何を持って行けばいいの?」「書き方ってどうすればいいの?」と不安になってしまうのも無理はありませんよね。

この記事では、そんな不安をやさしく解消するために、簡易書留の基本的な仕組みから、実際の手続きの流れ、さらにはちょっとした便利なコツまでを、わかりやすく丁寧にご紹介していきます。

初めて簡易書留を利用する方はもちろん、「なんとなく自己流でやってたけど、正しかったのかな?」と不安な方にも役立つ内容になっています。

この記事を読むことで、郵便局での手続きがグッと身近に、そしてスムーズになるはずです。

これから簡易書留を出す予定がある方も、いつかのために知っておきたい方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。

簡易書留とは?その基本をやさしく解説

簡易書留って何?目的と仕組み

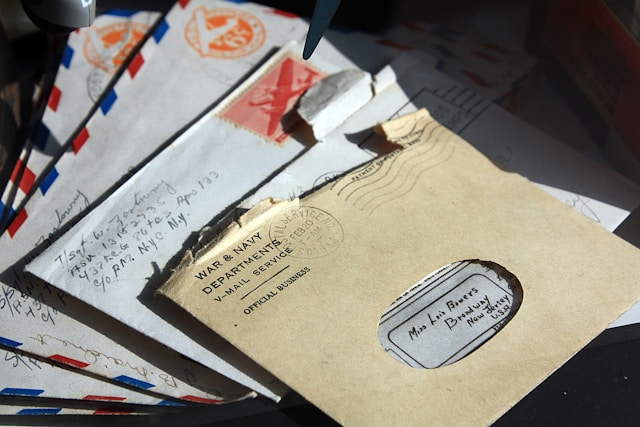

簡易書留は、大切な郵便物を「確実に」「安全に」届けるために用意された、日本郵便の特別なサービスのひとつです。

普通郵便とは異なり、郵便物には個別の追跡番号が付けられ、配達の流れを確認できるのが特徴です。

また、万が一紛失や事故があった際にも、一定額の補償があるため、安心感がぐんと高まります。

簡易書留の目的は、「確実に相手に届いたことを確認したい」「紛失時の補償がほしい」「記録を残したい」といったニーズに応えること。

大切な情報や書類をやり取りする場面では、非常に心強い味方になります。

普通郵便や速達との違いはここ!

普通郵便は、最も手軽に送れる郵送方法ですが、追跡機能や補償はありません。一方、速達は「早く届ける」ことを目的としたサービスで、配達スピードは上がりますが、やはり追跡や補償はついていません。

これに対して簡易書留は、配達スピードではなく「確実性」と「安全性」を重視したいときに選ばれます。

たとえば、「ちゃんと届いたことを証明したい」「重要書類だから途中で紛失しないようにしたい」といったときにぴったりのサービスです。

どんな時に使うの?具体的な利用シーン

簡易書留は、さまざまなシーンで活躍します。

たとえば、保険や年金、証券などの重要書類を送るときや、各種契約書、戸籍謄本、住民票などの公的な書類を送付するとき。

また、クレジットカードやキャッシュカード、チケットなど、金銭的な価値があるものを送るときにも利用されることが多いです。

「相手にちゃんと届いたか確認したい」「後で証明が必要になるかもしれない」――そんなときは、簡易書留を選ぶことで、より安心して郵送できます。

郵便局での簡易書留の出し方ガイド

手続きに必要なもの一覧

・郵便物(封筒など)

・差出人と宛先を明記した送り状

・必要なら本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

・印鑑(必要に応じて)

・必要に応じて返信用封筒やメモ書きなども準備しておくと安心です

書類の内容によっては、封筒の種類やサイズに注意が必要です。

たとえば、厚みがあるものや折り曲げたくない書類は、角形2号などの大きめサイズの封筒がおすすめです。

また、封を閉じる前に、内容物に漏れがないかを再確認しておくと、安心して差し出せます。

郵便局窓口での手順をわかりやすく解説

郵便局に到着したら、まずは番号札を取って順番を待ちます。

呼ばれたら窓口で「簡易書留でお願いします」と伝え、準備してきた封筒と送り状を提出しましょう。担当のスタッフが書留の処理をしてくれます。

その際、必要に応じて本人確認書類の提示を求められることもあります。

手続きが完了すると、支払いを行い、追跡番号付きの控えを受け取ります。

この控えは、万が一のトラブルや配達状況の確認に使う大切なものなので、大事に保管しておきましょう。

土日祝でも利用できる?営業時間のポイント

ほとんどの通常の郵便局は平日の9時〜17時までが基本ですが、一部の「ゆうゆう窓口」では土日祝日も対応しています。ゆうゆう窓口では、簡易書留の差し出しや再配達依頼など、限られたサービスが利用可能です。

ただし、すべての郵便局にゆうゆう窓口があるわけではないため、事前にインターネットや日本郵便の公式アプリで、近隣の郵便局の営業時間や対応サービスを確認しておくと安心です。

また、夕方や連休前後は混み合う傾向があるので、時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。

本人確認ってどうするの?不安をなくす解説

必要な本人確認書類の具体例

本人確認に使える書類としては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、写真付きで公的に発行されたものが基本です。

これらは本人であることを証明する信頼性が高く、ほとんどの郵便局で通用します。

そのほかにも、在留カードや特別永住者証明書、障害者手帳なども認められる場合があります。

写真がない保険証や学生証などは、単独では本人確認として不十分なことが多いため、補助的な書類(公共料金の領収証など)との併用が必要になることもあります。

郵便局によっては受付条件が異なることもあるので、不安な場合は事前に電話や公式サイトで確認しておくと安心です。

スムーズに進めるためのポイント

本人確認を含む手続きをスムーズに終わらせるためには、事前準備がカギになります。

使う書類が有効期限内かを確認し、封筒の中身を入れ終えた状態で、宛名や差出人の記入も済ませておきましょう。

また、書類はすぐ取り出せるようにファイルなどにまとめておくと、窓口で慌てることなく提示できます。

必要な情報をメモして持参するのもおすすめです。混雑時間帯を避けて訪れることで、待ち時間の短縮にもつながります。

本人確認が不要なケースはある?

実はすべての郵便物に本人確認が必要なわけではありません。

たとえば、普通郵便やはがきなどの一般的な郵送物では、特に確認書類を提示することなく手続きが完了する場合が多いです。

一方、簡易書留や内容証明など、「誰が受け取ったか」「確実に本人に届ける必要がある」サービスでは、本人確認が求められることが一般的です。

もし第三者が代わりに受け取る場合には、委任状や代理人の本人確認書類が必要になるケースもあるので注意しましょう。

本人確認が求められる理由とは?

郵便物の安全性を守るためには、「正しい相手に届けること」がとても大切です。

本人確認は、誤配達やなりすましによるトラブルを防止し、大切な情報や書類を確実に受け取ってもらうための仕組みです。

とくに金融関連の書類や重要な契約書などは、万一第三者の手に渡ってしまうと大きな問題につながりかねません。

そのため、本人確認によって配送の安全性を高めているのです。少し手間に感じることがあるかもしれませんが、それだけ大事な書類を守っている証拠とも言えますね。

簡易書留をスムーズに利用するための裏技

書類の準備や封筒の選び方

大切な郵便物を安全に送るためには、適切な封筒選びがとても重要です。

まず、内容物が透けて見えない厚手の封筒を選ぶことで、プライバシーを守ることができます。

また、封筒のサイズにも注意が必要で、書類が折り曲がらずに収まるよう、少し大きめの封筒(たとえば角形2号など)を選ぶと安心です。

封筒の口をしっかり閉じるためのテープやのりを用意しておくと、送付前の準備がスムーズになります。

万が一封筒が途中で開いてしまうと、重要書類の紛失につながる可能性もあるため、きちんと封をすることが大切です。

さらに、送る書類が複数ある場合は、中身がすぐにわかるようにメモを添えたり、中で動かないようにクリアファイルや封筒内の仕切りを使うのもおすすめです。

窓口で待たずに済ませる工夫

郵便局は、時間帯によってはかなり混雑することがあります。

とくに月曜日の朝や昼休みの時間帯は利用者が多く、長時間待つことになる場合も。

スムーズに手続きを済ませたいなら、平日の午前10時前後や午後2時以降など、比較的空いている時間を狙って行くのがおすすめです。

さらに、近隣に複数の郵便局がある場合は、中心部よりも住宅街の中にある小さな郵便局の方が空いていることが多いので、そうした場所を利用するのもひとつの方法です。

よくあるミスとその回避法

よくあるミスのひとつが、宛名の記入漏れや、誤った住所への送付です。

番地の抜けや郵便番号の誤りなど、小さなミスが配達トラブルの原因になることも。封筒を出す前に、宛先と差出人の情報をしっかり見直しましょう。

また、料金の不足もよくあるトラブルです。

簡易書留では、郵便料金に加えて書留料金が必要になるため、封筒の重さやサイズを正しく計測しておくことが重要です。

不安なときは、窓口で「料金これで合ってますか?」と確認するようにしましょう。

さらに、封筒の中に入れるべき書類を入れ忘れてしまうというミスも意外と多いです。

封を閉じる前に、内容物をもう一度確認する習慣をつけておくと安心です。

スマホでできる便利な事前確認とは?

最近は、郵便局の公式サイトやスマホアプリを使えば、事前に多くの情報を確認することができます。

たとえば、送付先までの郵便料金をシミュレーションできる「料金計算ツール」や、配達日数の目安を調べられるサービスなどがあります。

さらに、追跡サービスもスマホから簡単に確認できます。控えに書かれた追跡番号を入力するだけで、現在の配達状況がすぐに表示されるのでとても便利です。

初めての方は「手続きが不安…」と思いがちですが、こうした事前チェックをしておくことで、当日は焦らずスムーズに進めることができます。

特に混雑しがちな時期には、こうした事前準備が安心と時間の節約につながりますよ。

郵便局を快適に利用するヒント

混雑しにくい時間帯はいつ?

郵便局は、曜日や時間帯によって混雑の具合が大きく変わります。

一般的に比較的空いているのは、平日の開局直後(午前9時ごろ)や、ランチタイムが終わる午後2時〜3時頃です。

反対に、月曜日の午前中や、月末・月初、連休明けなどはとても混み合いやすい傾向があります。

もしできるだけスムーズに手続きを終えたい場合は、こうした混雑ピークを避けて時間に余裕を持って出かけるのがおすすめです。

また、小規模な郵便局や住宅街にある支店のほうが、中心街の大きな局よりも空いていることが多いため、あえて別の局を選ぶのも一つの工夫です。

アクセスしやすい郵便局を探すコツ

郵便局は全国各地にありますが、アクセスしやすさやサービス内容は局ごとに異なります。

自宅や職場の近く、もしくは通勤・通学ルート上など、立ち寄りやすい場所にある郵便局を探すと便利です。

探すときは、日本郵便の公式アプリやウェブサイト、Googleマップなどを活用しましょう。

住所や現在地から最寄りの郵便局を検索でき、営業時間や対応サービス、駐車場の有無などの情報も事前に確認できます。

また、「ゆうゆう窓口」があるかどうかをチェックしておくと、時間外でも対応してくれる郵便局を見つけやすくなります。

急ぎのときや平日の日中に行けない場合にも役立ちますよ。

公式アプリやWEBでできることを活用しよう

郵便局の公式アプリやウェブサービスを使えば、窓口に行く前や行ったあとも便利に活用できます。

たとえば、配達状況の追跡や再配達の依頼、集荷の申し込み、最寄りの郵便局の検索など、スマホひとつでさまざまな手続きが可能です。

また、郵便料金のシミュレーションや、配達日数の目安確認、切手の購入などもできるので、窓口に行く前にチェックしておくことで時間の節約になります。

簡易書留の控え番号をアプリに入力しておけば、いつでも配達状況を確認できるので安心です。

このように、アプリやWEBを上手に使いこなせば、郵便局の利用がぐっと身近でスマートになりますよ。

料金はいくら?簡易書留の費用をチェック

料金の内訳と仕組みをやさしく解説

簡易書留を利用する際は、「通常の郵便料金」と「簡易書留の加算料金(基本320円)」の合計が必要になります。

たとえば、定形郵便(25g以内)なら84円の基本料金に320円が加わり、合計404円となります。

この「320円」は、追跡サービスや補償、受取サインなどの付加サービスに対してかかる料金です。

金額は全国一律なので、差し出す場所によって変わることはありません。

ただし、郵便物の重さやサイズによっては、基本の郵便料金が変動しますので、合計金額が高くなることもあります。

重さやサイズでどう変わる?計算例付き

封筒のサイズが「定形郵便(長形3号など)」の場合、25gまでが84円、50gまでが94円です。

ここに320円を加えると、それぞれ404円または414円となります。

一方で、A4書類を折らずに送れる「角形2号」などの定形外郵便では、100g以内で140円、150g以内で210円と、重さごとに細かく料金が異なります。

たとえば、150gの書類を角形封筒で送る場合は、定形外郵便210円+簡易書留320円=530円となります。

このように、重量や封筒サイズが変わるだけで、全体の料金も大きく変わる点に注意しましょう。

料金シミュレーターの使い方

日本郵便の公式サイトには、便利な「料金シミュレーター」が用意されています。

重さやサイズ、発送方法(定形・定形外・簡易書留など)を選ぶだけで、自動で必要な料金を計算してくれるツールです。

利用方法はとても簡単で、スマホやパソコンから「日本郵便 料金計算」で検索すればすぐにアクセスできます。

自宅にあるキッチンスケールなどで重さを量っておけば、かなり正確に事前の料金確認ができて安心です。

お得な使い方ってあるの?

簡易書留は1通あたりの料金がやや高めなので、複数の書類をまとめて1通にできる場合は、送料を抑えられることがあります。

ただし、重さによって基本料金が上がるため、まとめすぎには注意が必要です。

また、書類を送る機会が多い方は、切手をまとめ買いしたり、定額小為替などを活用したりすることで、手間や手数料の節約につながることもあります。

さらに、郵便局によっては、簡易書留と他サービス(速達など)を組み合わせた発送も可能なので、目的に応じて一番コスパの良い方法を選びましょう。

失敗しないための注意点まとめ

送付できないケースと対応方法

簡易書留では送れないものがいくつかあるため、事前に確認しておくことが大切です。

たとえば、現金や爆発物、毒物、可燃性液体などの危険物は、法律や郵便規則により送付が禁止されています。

また、食品や生き物など、劣化や腐敗の恐れがあるものも取り扱い不可となっていることがあります。

さらに、磁気を帯びた電子機器やリチウム電池を含む製品など、取り扱いに制限がある品目もあるため注意が必要です。

もし不安な場合は、事前に郵便局の窓口や日本郵便の公式サイトで確認し、安全に発送できるものかをチェックしておくと安心です。

万が一、禁止されているものを送ってしまうと、返送や廃棄などの対応が必要になる可能性がありますので、十分に気をつけましょう。

配達状況の確認と追跡番号の活用法

簡易書留では、郵便物に個別の「追跡番号」が付与されます。

この番号は、郵便局の窓口で渡される控えに記載されており、インターネットやスマホのアプリから簡単に配達状況を確認できます。

たとえば「日本郵便 追跡サービス」のページにアクセスし、追跡番号を入力するだけで、「引受」「発送」「到着」「配達完了」などのステータスがリアルタイムで表示されます。

これにより、「今どこにあるのかな?」「ちゃんと届いたかな?」といった不安をすぐに解消でき、安心感につながります。

大切な郵便物だからこそ、追跡機能をしっかり活用したいですね。

不在・再配達の流れも事前に知っておこう

配達時に受取人が不在だった場合、ポストに「ご不在連絡票(不在票)」が投函されます。

この票には、再配達の依頼方法や連絡先が記載されています。

再配達は、インターネットやスマホアプリ、電話などから簡単に申し込むことができ、受取人の都合に合わせて時間帯や日付を指定することも可能です。

また、近くの郵便局に取りに行く「窓口受け取り」も選べます。

不在票は紛失しやすいため、見つけたらすぐに再配達の手続きを行うことがおすすめです。

配達状況とあわせて確認すれば、スムーズな受け取りにつながります。

体験談&リアルな声から学ぶ簡易書留

書類を入れ忘れた!うっかりミスの実例

実際に多いトラブルのひとつが、「書類を封筒に入れ忘れたまま、封をして送ってしまった」といううっかりミスです。

中には、封筒だけを先に準備してしまい、あとは入れるだけ……のつもりで忘れてしまったというケースもあります。

このような場合、送付先に何も届かず「中身が入っていません」と連絡が来てしまったり、郵便局から返送されたりと、手間や時間が大きくかかってしまうことに。

特に重要書類を扱う場面では、信頼にも関わってくるため、慎重さが求められます。

封を閉じる前には、必ず中身が揃っているかどうかを確認しましょう。できれば「チェックリスト」を用意して、送るべきものを一つずつ確認するのがおすすめです。

ほんの少しの見直しで、大きなミスを防ぐことができますよ。

本人確認で手間取ったケースと対策

窓口でよくあるのが、「本人確認書類の有効期限が切れていた」というケースです。

免許証やパスポートは特に、うっかり期限が過ぎていることに気づかず持参してしまい、手続きができずにそのまま帰ることになってしまった……という声も聞かれます。

また、書類に不備があったり、写真付きでない書類しか持っていなかったりすると、再来店が必要になってしまうことも。

本人確認には原則、写真付きの公的書類が必要になるため、事前に確認して準備しておくことがとても大切です。

出発前にもう一度、「この書類は有効期限内かな?」「補助書類は必要ないかな?」とチェックしておくだけで、窓口での手続きがグッとスムーズになりますよ。

スムーズに終えた成功例も紹介

一方で、「しっかり準備しておいたおかげで、数分で手続きが終わりました!」という成功例もたくさんあります。

必要書類をあらかじめ揃えて、封筒の宛名や中身も整えておけば、窓口では「簡易書留でお願いします」と伝えるだけで、あとはスタッフが丁寧に対応してくれます。

窓口では不明点があればすぐに聞けますし、スタッフの方も親切にサポートしてくれるので、焦らず落ち着いて対応できます。

特に、空いている時間帯に行けば待ち時間も少なく、あっという間に終わったという声も多く見られます。

ちょっとした準備と心構えで、簡易書留の手続きはぐんとラクになります。

知っておきたい!簡易書留の豆知識

現金は送れるの?禁止事項まとめ

簡易書留では現金を送ることはできません。

現金を安全に郵送したい場合は、「現金書留」という専用のサービスを利用する必要があります。

現金書留では、送金の際に保障が付くため、紛失や盗難といった万が一のトラブルにも備えることができます。

簡易書留は主に書類やカード類、証明書など「金銭的な価値を持つが現金ではないもの」に適しています。

うっかり現金を同封してしまうと、郵送中に問題が発生しても補償が受けられないだけでなく、返送や廃棄の対象になる可能性もあるため、送付内容は必ず確認しましょう。

書き損じたときの対処法

封筒に宛名を間違えて書いてしまった、内容に誤りがあった、という場合でも慌てなくて大丈夫です。

郵便局の窓口では、封筒の差し替えや再購入が可能です。

また、万が一封筒をすでに封してしまっていた場合でも、開封して新しい封筒に入れ替えることができます。

必要に応じて窓口で相談すれば、スタッフが親切に対応してくれるので安心です。

書き損じ防止のためには、封筒に記入する前に、下書きや内容を一度紙にまとめておくのもおすすめです。丁寧に準備することで、ミスを防げますよ。

速達や特定記録との併用ってできる?

はい、簡易書留は他のサービスと組み合わせて利用することも可能です。

たとえば「速達」をプラスすることで、より早く相手に届けることができますし、「特定記録」との併用で追跡性をさらに高めることもできます。

ただし、料金はそれぞれのサービスごとに加算されるため、事前に合計料金を確認しておくと安心です。

どのサービスを併用できるかは、郵便物の内容やサイズ、用途によって異なることもあるので、不安なときは窓口で相談してみましょう。

自分の目的に合ったサービスを選んで組み合わせることで、より便利に、そして安全に郵送が行えます。

よくある質問(FAQ)

コンビニから簡易書留は出せる?

簡易書留は、基本的には郵便局の窓口でのみ受け付けているサービスです。

そのため、コンビニエンスストア(ローソンやセブンイレブンなど)では取り扱いがありません。

コンビニで取り扱っているのは、切手付きのレターパックや通常の定形・定形外郵便など一部の簡易なサービスに限られます。

簡易書留のように補償や追跡機能が付いている特別なサービスは、正式な受付や確認手続きが必要になるため、郵便局の窓口でしか対応できない仕組みになっています。

どうしても時間の都合で郵便局に行けない場合は、「ゆうゆう窓口」や「時間外窓口」を活用するのもおすすめです。

地域によっては土日祝や夜間も対応している郵便局がありますので、事前に調べておくと便利ですよ。

代理での手続きは可能?

代理人による手続きも可能ですが、いくつかの条件があります。

まず、本人の意思を示す「委任状」が必要になる場合があり、内容には「代理人に手続きを委任すること」が明記されていることが求められます。

また、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示も必要になるケースが多いため、事前に準備しておくとスムーズです。

郵便局によっては、より厳格な確認を求められることもありますので、心配な方は事前に問い合わせて確認すると安心です。

控えをなくしたらどうする?

簡易書留を出した際にもらえる「控え(受領証)」には、追跡番号や受付日時など大切な情報が記載されています。

もしこの控えをなくしてしまった場合は、郵便局に問い合わせをすることで、ある程度の確認ができる可能性があります。

問い合わせの際には、発送日・宛先・差出人・郵便局名など、できるだけ詳しい情報を伝えることが大切です。

郵便局の記録に残っている範囲で、担当者が対応してくれることがあります。

ただし、控えがないと正確な追跡ができない場合もあるため、受領証はなくさないよう、しっかり保管しておくことが一番の安心につながります。

心配な方は、スマホで写真を撮ってデジタル保存しておくのもおすすめですよ。

まとめ|簡易書留は準備次第でラクに使える!

今日からできるチェックリスト

簡易書留をスムーズに利用するために、今すぐ始められる準備として以下のポイントを押さえておきましょう。

- 封筒の準備:内容物に適したサイズの封筒を選び、透けない素材でプライバシーを守りましょう。クリアファイルに挟むと中身のズレも防げて安心です。

- 宛名の確認:郵便番号・住所・宛名・敬称(様など)の記載漏れがないか丁寧に確認しましょう。差出人情報も忘れずに!

- 本人確認書類の用意:有効期限が切れていない運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの公的書類を忘れずに持参しましょう。

この3つを事前にチェックするだけで、郵便局での手続きがグッとスムーズになりますよ。

不安なく利用するためのポイントおさらい

簡易書留は、初めての方でもしっかり準備をしていれば安心して利用できる便利なサービスです。

事前準備を丁寧に行い、混雑を避けた時間帯を選ぶことで、スムーズかつストレスの少ない手続きが可能になります。

控えの保管や追跡サービスの活用なども、忘れず行いましょう。

便利なリンク集(日本郵便公式など)

以下の公式サイトやサービスを活用すると、さらに安心です:

- 日本郵便公式サイト:サービスの詳細や料金、郵便局検索ができます。

- 料金計算ツール :封筒のサイズや重さから簡単に料金をシミュレーションできます。

- 追跡サービス:控えに記載された番号で配達状況を確認できます。

ぜひこれらを活用して、不安なく簡易書留を利用してくださいね。